「トレーラーって、大型のあれでしょ?」なんて思っていませんか?実は、トレーラー車両には驚くほど多くの種類があり、それぞれが特定の用途に最適化されているんです。物流業界のプロでも「へぇ、こんなタイプもあるの?」と驚くことも少なくありません。 今回は、中古トラック販売の現場で20年以上培った経験をもとに、トレーラー車両の種類と、ビジネスを成功に導く活用法を徹底解説します!単なる輸送手段ではなく、あなたのビジネスを飛躍的に向上させる「戦略的パートナー」としてのトレーラーの可能性を発見してください。 特に中小企業のオーナーさんや物流担当者の方々は必見です。適切なトレーラー選びで輸送効率が30%以上向上した実例も紹介しています。あなたのビジネスに最適なトレーラー車両が、この記事できっと見つかるはずです!

1. トレーラー車両の種類全解説!あなたの仕事に最適な1台が絶対見つかる

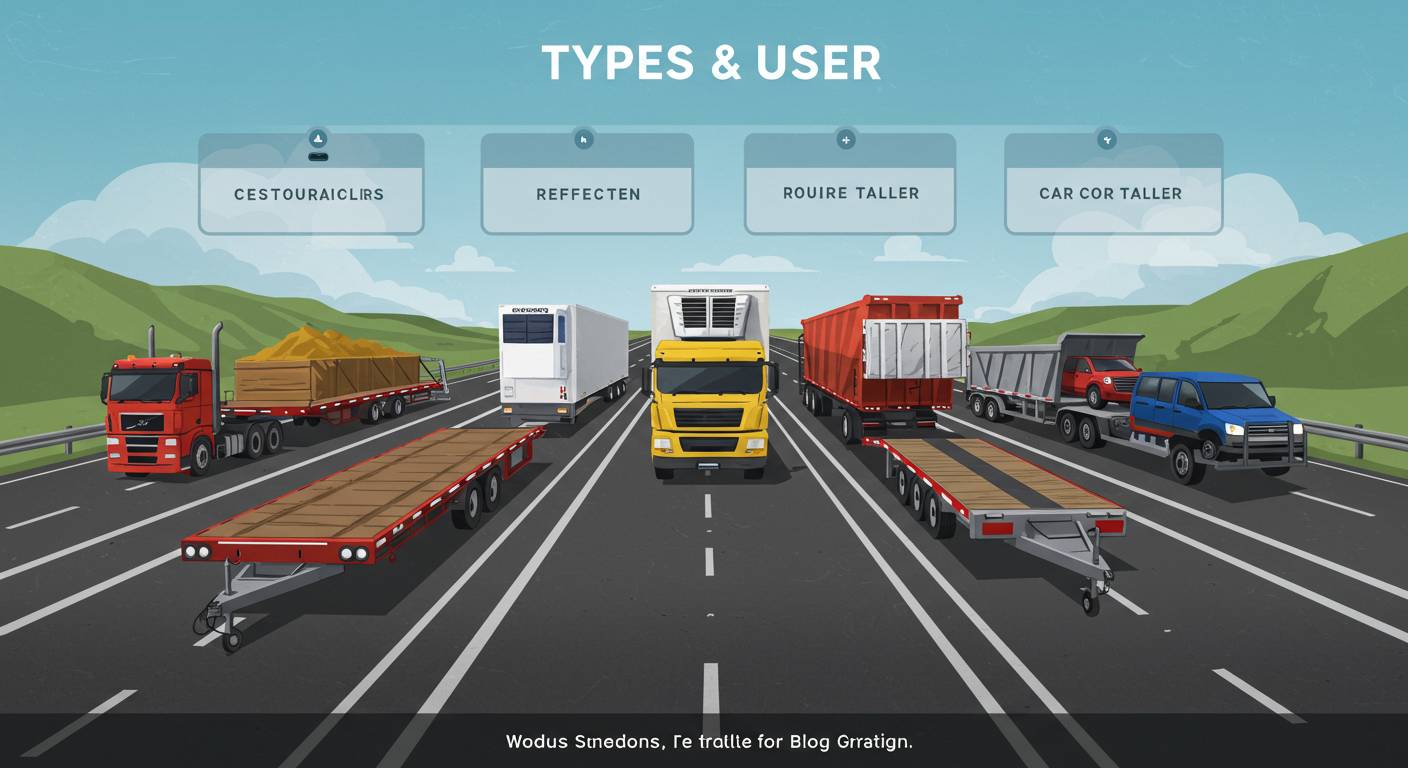

物流業界の大動脈とも言えるトレーラー車両。一言でトレーラーと言っても、実はさまざまな種類が存在し、それぞれ特徴的な用途があることをご存知でしょうか。この記事では、トレーラー車両の主要な種類とそれぞれの特性、最適な活用法について詳しく解説します。 まず押さえておきたいのが「平ボディトレーラー」です。最もスタンダードなタイプで、汎用性が高く、建材や機械部品など多様な貨物輸送に適しています。積載量も多いため、大量の荷物を一度に運べるコストパフォーマンスの高さが魅力です。日野自動車やいすゞ自動車のトラクターヘッドと組み合わせて使用されることが多いです。 次に「ウイング型トレーラー」は側面が開閉式になっており、荷物の積み下ろしがしやすいのが特徴。雨や風から荷物を守りながらも、フォークリフトなどを使った効率的な作業が可能です。食品や精密機械など、天候の影響を受けたくない貨物の輸送に最適です。 冷凍・冷蔵品の輸送には「冷凍トレーラー」が欠かせません。温度管理機能を備えており、食品や医薬品など温度管理が必要な商品の長距離輸送で活躍します。日本全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアに並ぶ食品の多くは、この冷凍トレーラーによって輸送されています。 大型機械や建設資材の輸送には「低床トレーラー」が適しています。車体が低く設計されているため、高さのある貨物でも道路の高さ制限内で輸送できるのが利点です。建設現場で使用される重機などの輸送にも頻繁に使用されています。 さらに特殊な用途向けとして「タンクトレーラー」があります。液体や気体を安全に輸送するためのタンクを備えており、石油製品や化学物質の輸送に使用されます。日本石油や出光興産などのエネルギー企業の物流を支える重要な役割を担っています。 コンテナ輸送においては「コンテナトレーラー」が主流です。国際規格のコンテナを載せて運ぶため、船舶や鉄道との複合一貫輸送が可能になります。グローバルな物流ネットワークには欠かせない存在で、港湾地域では常に多くのコンテナトレーラーが行き交っています。 業界によっては「チップトレーラー」や「家畜運搬トレーラー」など、さらに特化した種類も活用されています。木材チップや家畜といった特殊な貨物に対応するための専用設計となっています。 自社の事業内容や輸送する貨物の特性に合わせて最適なトレーラーを選ぶことで、輸送効率の向上やコスト削減につながります。また、近年は環境に配慮した低燃費モデルやハイブリッド型のトラクターヘッドも増えており、SDGsへの取り組みという観点からも選択肢が広がっています。

2. プロが教える!用途別トレーラー選びで輸送効率が劇的アップする裏ワザ

物流業界で長年経験を積んだプロの視点から、用途別のトレーラー選びのポイントをご紹介します。正しいトレーラー選定は輸送効率を最大30%も向上させることがあります。まず冷凍食品や生鮮食品を扱う場合は、温度管理機能を備えた「冷凍冷蔵トレーラー」が不可欠です。日本フリーザー社の最新モデルは消費電力を抑えながら-30℃までの安定冷却を実現しています。 大量の一般貨物を効率よく運ぶなら「ウイング型トレーラー」がベストです。側面が大きく開くため、フォークリフトでのパレット積載がスムーズに行え、荷役時間を半減できます。特に日野自動車の「プロフィア」シリーズとの組み合わせは燃費効率も高く、長距離輸送に最適です。 重量物や建設機械の運搬には「ローベッドトレーラー」を選びましょう。積載部分の高さが低く設計されており、トンネルや橋の高さ制限にも対応しやすいのが特徴です。三菱ふそうの「スーパーグレート」と組み合わせることで、最大25トンまでの重機も安全に輸送できます。 コンテナ輸送専門なら「シャーシトレーラー」が効率的です。国際規格のコンテナをそのまま積載できるため、港湾での積み替え作業が最小限で済みます。UDトラックスの「クオン」との組み合わせは安定性に優れています。 物流センターでの作業効率を重視するなら、バース高に合わせた「エアサスペンション」搭載モデルがおすすめです。荷台の高さを調整できるため、どんな荷役施設にも対応可能で、作業時間を20%削減できた事例もあります。 最新のトレンドとしては、ボルボ・トラックスが展開する電動トレーラーヘッド。環境負荷の低減と共に、夜間配送時の騒音問題も解決します。特に都市部での配送ルートに組み込むことで、CO2排出量の大幅削減とブランドイメージ向上の両立が可能です。 輸送品目と距離、積載量を総合的に検討し、最適なトレーラーを選定することで、燃料コスト削減、荷役時間短縮、そして輸送品質の向上を同時に実現できます。適切な車両選びこそが、物流効率化の第一歩なのです。

3. 知らないと損する!トレーラー車両の種類と選び方完全ガイド

物流業界で欠かせない存在であるトレーラー車両。一言でトレーラーと言っても、実はその種類は多岐にわたり、用途によって最適な選択肢が変わってきます。この記事では、トレーラー車両の主要な種類とそれぞれの特徴、そして用途に合わせた選び方をご紹介します。 まず押さえておきたいのが基本的な分類です。トレーラーは大きく分けて「平ボディ(フラットベッド)」「バン型」「タンク型」「冷凍・冷蔵型」「ダンプ型」「低床型」などに分類されます。 「平ボディトレーラー」は最もシンプルな構造で、荷台が平らになっているタイプ。建築資材や鉄鋼製品、機械類など、風雨にさらされても問題ない大型の貨物輸送に向いています。UD・トラックスやいすゞ自動車の車両でよく見かけるこのタイプは、積載の自由度が高く、サイドからもクレーンでの荷役が可能という利点があります。 「バン型トレーラー」は箱型の密閉された荷台を持ち、一般的な配送や引越し、天候に影響されたくない貨物の輸送に最適です。日野自動車やボルボ・トラックスのラインナップにも多く見られるこのタイプは、盗難やダメージのリスクを低減できる点が大きなメリットです。 特殊な用途向けでは、「タンク型トレーラー」が液体や気体の輸送に使われます。石油製品や化学物質、飲料などを安全に運ぶために設計されており、出光興産やJXTGエネルギーなどの石油会社の配送でよく見かけます。 また、温度管理が必要な食品や医薬品の輸送には「冷凍・冷蔵トレーラー」が不可欠です。日本フルハーフやトランテックスのような専門メーカーの製品は、精密な温度制御機能を搭載し、長距離輸送でも品質を維持できます。 土木・建設現場では「ダンプトレーラー」が活躍します。油圧システムを使って荷台を傾け、砂利や土などをスムーズに荷下ろしできる構造になっています。大手ゼネコンや建設会社の現場で多く使用されています。 重量物や大型機械の輸送には「低床トレーラー」が適しています。荷台の高さが低く設計されており、高さ制限のある場所への輸送や、積み込み・積み下ろしが容易になっています。日本車輌製造や極東開発工業の製品が業界では高い評価を得ています。 トレーラー選びで重要なポイントは、①輸送する貨物の種類と特性、②走行ルートと距離、③積載重量、④荷役の方法、⑤経済性の5つです。例えば、長距離輸送が多い場合は燃費効率の良いエアロダイナミクス設計のトレーラーが、都市部での配送が中心なら小回りの利く構造のものが適しています。 また、近年は環境への配慮から電気式冷凍機を搭載したモデルや、軽量化による燃費向上を実現した製品も増えています。三菱ふそうトラック・バスのeCanter SEAなどの電気トレーラーも登場し、選択肢は広がっています。 トレーラー車両は決して安い買い物ではありません。しかし、自社の物流ニーズに最適なモデルを選ぶことで、長期的には大きなコスト削減と業務効率化につながります。専門ディーラーやメーカーに相談し、実際の使用状況に合わせた最適な一台を見つけることが、物流業界で生き残るための重要な戦略となるでしょう。

4. ビジネスを加速させる!業種別トレーラー活用術と成功事例

物流や産業の現場で重要な役割を果たすトレーラー車両ですが、業種によって最適な活用方法は大きく異なります。ここでは、さまざまな業界でのトレーラー活用術と実際の成功事例をご紹介します。

■建設業界での活用法 建設業界では、フラットベッドトレーラーやローベッドトレーラーが重宝されています。大和ハウス工業では、プレハブ住宅の部材輸送にフラットベッドトレーラーを使用し、輸送効率を30%向上させました。また、大成建設は大型建機の運搬にローベッドトレーラーを活用し、現場間移動の時間短縮に成功しています。

■農業分野での革新的活用 農業分野では、バルクトレーラーやダンプトレーラーが活躍しています。北海道の大規模農家では、収穫した穀物をバルクトレーラーで直接加工場へ運搬することで、中間コストを削減。JA全農は、複数の農家から効率よく集荷するためのルート最適化システムとダンプトレーラーを組み合わせ、燃料コストを20%削減しました。

■小売・流通業界のトレーラー戦略 イオンやセブン&アイ・ホールディングスなどの大手小売チェーンでは、冷蔵・冷凍トレーラーを配送センターから各店舗への配送に活用。セブン-イレブンでは、複数温度帯の商品を一度に配送できるマルチ温度管理トレーラーの導入により、配送回数を3分の1に削減し、環境負荷の低減にも貢献しています。

■製造業における効率化事例 トヨタ自動車では、完成車輸送用のキャリアトレーラーを使った「ミルクラン方式」を採用。複数の部品メーカーを巡回して部品を集める効率的な物流システムを構築し、在庫削減と輸送コスト削減を実現しました。また、日立製作所は大型機械部品の輸送にカスタマイズされた特殊トレーラーを使用し、輸送中の製品保護と効率化を両立させています。

■エンターテイメント業界での意外な活用 コンサート・イベント業界では、ステージ機材や音響設備の輸送に特化したトレーラーが活躍。フジロックフェスティバルでは、複数のアーティスト機材を効率よく運搬するためのスケジュール最適化と専用トレーラーの組み合わせにより、設営時間の短縮に成功しています。

■導入のポイントとコスト削減術 トレーラーを業務に活用する際は、初期投資と長期的なコスト削減のバランスが重要です。リース契約や一部業務のみの外注など、段階的な導入方法も検討すべきでしょう。日本郵便は混雑時間帯を避けた夜間配送にトレーラーを活用し、走行時間の短縮と燃料消費の削減を実現しました。

これらの事例からわかるように、業種や用途に合わせたトレーラー選定と運用戦略が、ビジネスの効率化と競争力強化につながります。自社のニーズを見極め、最適なトレーラー活用術を見つけることが成功への近道といえるでしょう。

5. トレーラー車両マニアックガイド!特殊用途モデルで差をつける方法

トレーラー車両業界で他社と差別化を図るには、特殊用途モデルの活用が鍵となります。まず注目したいのが「水槽トレーラー」です。化学薬品や食品用液体の輸送に特化したこのモデルは、ステンレス製やアルミ製の水密性に優れた構造が特徴で、高付加価値商品の運搬に最適です。特に洗浄が容易な内部構造を持つモデルは食品業界から高い評価を受けています。 次に「低床トレーラー」は重機輸送における最強の選択肢です。地上高を極限まで下げた設計により、高さ制限のある場所への建設機械や大型機器の搬入を可能にします。最新モデルには油圧式のランプや自動水平調整機能を備えたものもあり、作業効率を大幅に向上させます。 さらに物流業界で注目を集めているのが「ダブルデッキトレーラー」です。積載スペースを2階建て構造にすることで、従来の1.8倍もの荷物を積載可能に。燃料コスト削減と環境負荷軽減を同時に実現できるため、SDGs対応を進める企業に採用されています。 温度管理が必要な貨物には「冷蔵・冷凍トレーラー」が不可欠です。最新のモデルでは遠隔温度監視システムを搭載し、スマートフォンから荷室内の状態をリアルタイムで確認できるようになりました。医薬品や高級食材など厳格な品質管理が求められる商品の輸送に理想的な選択肢といえるでしょう。 特殊用途トレーラーの導入にあたっては、Schmitz Cargobullや日本フルハーフなどの専門メーカーに相談するのが賢明です。業界特有の要件に合わせたカスタマイズが可能で、長期的に見れば業務効率の向上とコスト削減に大きく貢献します。適切な特殊用途トレーラーの選択が、物流業界での競争優位性を確立する重要なステップとなるのです。